歷史古城:蘇州

楓橋夜泊

唐·張繼

月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠。

姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船。

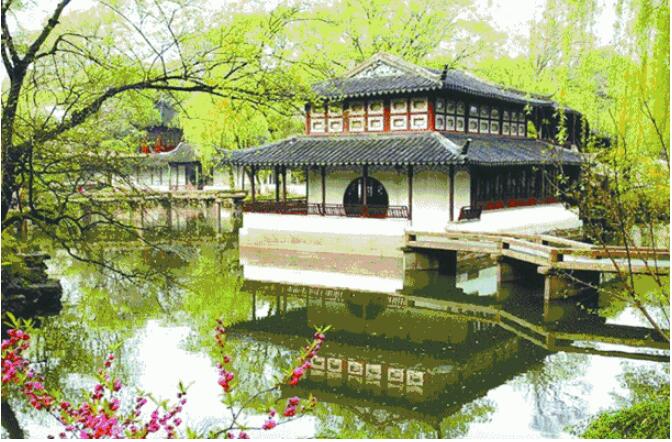

蘇州,千年來,我們在詩詞中窺探她的模樣,姑蘇城外,寒山鐘聲,一川煙草,滿城風絮,月中楊柳,水邊樓閣,畫里人家,流連忘返……

蘇州是中國首批24座國家歷史文化名城之一,有近2500年歷史,是吳文化的發祥地,為清代“天下四聚”之一。蘇州人多屬江浙民系,使用吳語。 蘇州園林是中國私家園林的代表,被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。中國大運河蘇州段入選世界遺產名錄。

全市地勢低平,平原占總面積的55%,蘇州分別隸屬于兩個一級的自然地理區:長江三角洲平原地區和太湖平原地區,低山丘陵零星散布。

蘇州屬于亞熱帶季風海洋性氣候,四季分明,氣候溫和,雨量充沛。

優越的地理位置,四季適宜的氣候,豐富的歷史人文,讓這座城市成為很多人理想的棲居,也為生態建設奠定了良好的基礎!

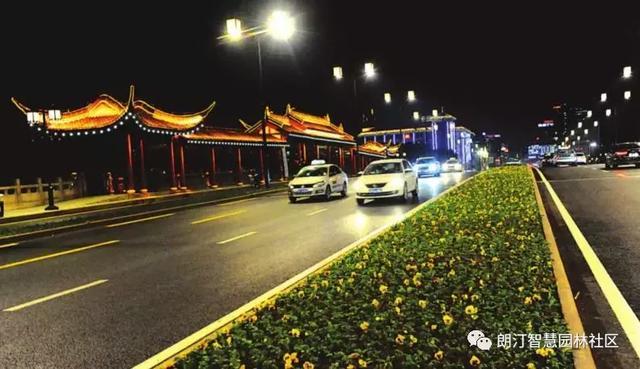

蘇州城市中軸線——人民路

幾乎每座城市都有一條道路,它見證了城市的變遷,承載了城市的歷史,更在人們心中烙下了深深的回憶。回望歷史,人民路的嬗變與蘇州城建發展同步,跟隨著社會變革的腳步,她與這座古老又年輕的城市同生共長。

蘇州人民路,是貫穿古城南北交通的主動脈、中軸線。好比蘇州古城的“脊梁”,人民路支撐起了城內的交通。兩邊的許多支巷,猶如脊梁兩旁的筋骨,構成了一個完整的交通網絡。

人民路在唐宋時期名為大街,后因其南起文廟書院巷,北到北寺塔,形如臥龍,改名臥龍街。清代乾隆南巡,改稱護龍街,仍是3米寬的石板街。

1928年,察院場(觀前街口)以北段拓寬為7米左右的碎石馬路,并向北延伸至平門橋、火車站,形成直接溝通觀前街與火車站的干道,此后南段也逐漸拓寬。

1951年改稱人民路,為寬14米的煤屑路面。

1959年,人民路拓寬工程,工人鋪設石塊路面的場景。

1960年,樂橋北,老式公共汽車行駛在石子路上。

1973年,怡園門前與嘉余坊一帶商鋪。

1984年國慶,人民路察院場口。

1994年1月,大雪過后路面積雪影響交通,民警們在人民橋北堍清掃。

2002年夏天,人民橋拓寬。

路更寬,景更美,車更快。時代更迭,人民路越變越寬闊、通暢和美觀。她的一次次嬗變,正是蘇州城市現代化的縮影。

人民路也是一條文化長廊。人民路沿線分布著眾多歷史文化遺跡,如滄浪亭、報恩寺、文廟、怡園等,主干道兩旁眾多的老街小巷也深藏著歷史典故,藏著老百姓悠閑的小日子。園林文化、故居文化、橋梁文化、街巷文化……彼此交織相融,形成深厚的文化底蘊,一路傳承著城市的文脈。

時代在變,人民路的蘇州味道始終如一。她默默守護和陪伴著這座城市,依舊律動,續寫繁華。

城市中軸線生態空間規劃

城市中軸線空間生態規劃,通過生態空間藝術,塑造這座城市的溫度,貫穿這座城市的過去、現在與未來;通過生態空間藝術的表達,給城市定標生態主題,實現社會生態空間持續發展的生態價值。

云南昆明北京路城市中軸線生態空間規劃

點擊圖片查看產品詳情:

城市生態鏈體系的建立朗汀深知任重而道遠,積極響應城市生態發展規劃,全面落實生態空間規劃2.0舉措,通過城市中軸線定標生態主題,讓全面覆綠提升至新的臺階。為生態提速,為綠化減負,實現可持續發展的生態價值!